| LAF·边走边听11 | 您所在的位置:网站首页 › 林樱 设计的纪念碑 › LAF·边走边听11 |

LAF·边走边听11

|

越战纪念碑俯瞰图 © 网络 在美国首都华盛顿的中心区域,屹立着两个由华裔设计师设计的作品,一个是由贝聿铭设计的国家美术馆东馆,另一个便是由林璎设计的越战纪念碑。

林璎 © 网络 正如悉尼歌剧院的设计稿是被从废纸篓里捡回来的,林璎设计的越战纪念碑在当时也只是一个B分的作业。当时林璎在耶鲁大学建筑系就读大学三年级,由于长期以来对墓园都十分感兴趣,她注册了一门由安德鲁斯·伯尔(Andrus Burr)教授主讲的丧葬建筑艺术课(funerary architecture)。 对于这门课程,大家可能会感到陌生。因为在中国,一提到墓园,会觉得有些避讳,或第一时间联想到风水,而在诸如美国或欧洲这样的地方,墓园或者说纪念公园的设计是设计体系中独具风格的一个部分。

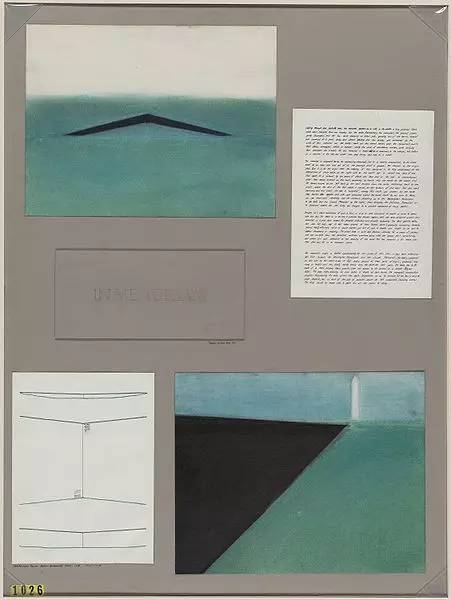

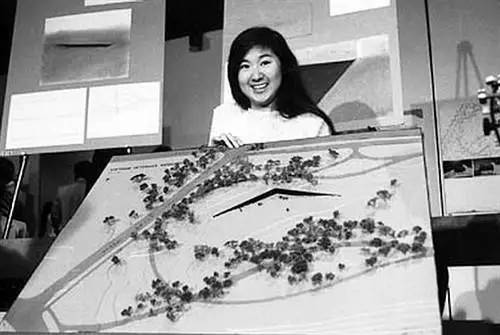

21岁的林璎和越战纪念碑方案 © 网络 1980年的秋天,伯尔教授看到了征集越战纪念碑竞赛方案的招贴。招贴上说,应越战退役军人的要求,美国国会打算在国家广场建造一座越战纪念碑。年满18周岁的美国公民都可以提交作品参赛,但所设计的作品需要满足四个基本要求: 1、纪念碑本身要具有鲜明的特征; 2、要与周围的景观和建筑物相协调; 3、碑身上要镌刻所有阵亡和失踪者的姓名; 4、对于越南战争不要做一个字的介绍和评价。 伯尔教授当即决定让班里的每个学生按照这些要求设计一个方案,一方面作为作业上交,另一方面也可以试着拿去参加比赛。

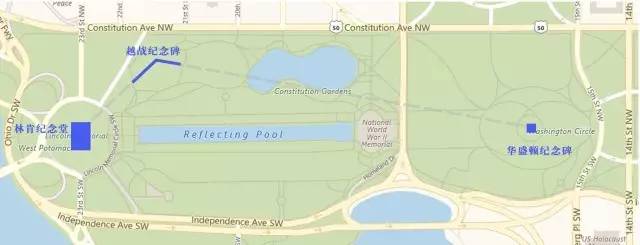

林璎的设计图纸和说明 © 网络 在构思纪念碑方案时,林璎设计了一个很大的开角,象征着战争就像是地球的伤疤。沿开角向东延伸,刚好指向华盛顿纪念碑,向西延伸则指向林肯纪念堂。 这一设计,在当时可谓是打破了纪念碑常见的设计手法,当我们将它和旁边的华盛顿纪念碑进行对比,就能轻易地列举出两条明显的区别:其一,它的颜色是黑色,而不像大多数纪念碑或墓碑呈白色;其二,它没有直立向上、高高耸起,而是隐藏在了地表之下。

越战纪念碑的地理位置 © 汪默英

林肯纪念堂 © 网络

华盛顿纪念碑 © 网络 正是这些不同之处,让当时的林璎觉得,自己的作品太不符合常规,很难被一般人所接受。伯尔教授显然也不太欣赏这一设计,期末只给了林璎一个B。 但伯尔教授不欣赏,不代表评定委员会的专家们不欣赏。8位国际知名的艺术家和建筑大师在盲审的情况下,从1421件应征作品中选出了林璎的这个设计。但随之带给林璎的,不是赞誉,而是质疑。 很多质疑来自于越战老兵,质疑主要集中在黑色花岗岩的和下沉的地形上面。越战老兵认为这个方案没能体现出他们英勇杀敌、为自由而战的英雄气概。他们最后甚至牵扯到林璎自身,质疑她是华裔,没资格为他们设计纪念碑。

向东指向华盛顿纪念碑 © 网络 面对这些质疑,林璎并没有退缩。她解释说,因为纪念碑将坐北朝南,如果是白色大理石,太阳直射过来会产生刺目的反光,会让人们看不清纪念碑上的名字。而将石碑隐于缓坡之下,则是因为不想破坏公园里现有的结构和平衡,另外也是为了营造一处不受干扰的空间,让前来凭吊的人可以在这里静静地反思和哀悼。 林璎不愿意自己的作品受到任何一点修改,但反对派也不轻易罢休。改不掉原来的设计,他们就要求加上其他东西。于是,就有了入口处的铜雕,也是当时获得第二名的作品,以及碑前斜对面的星条旗。其实他们一开始的要求是,把铜雕放在碑前显眼的地方,把星条旗插在两墙相接的制高点上。 对此,林璎坚持原则、坚决反对。尤其是星条旗,林璎认为自己想要纪念的是战士,而不是美国当时的国家行为,实在没有道理让星条旗凌驾于纪念碑之上。现在看来,虽然这样的搭配看起来很不协调,但大家的选择已经明显看出了两个作品的优劣,这种现状反而成了对当时这些背后故事的一种纪念。

入口处的铜雕 © 网络

斜前方的星条旗 © 网络 一些设计细节:纪念碑主体的黑色花岗岩来自印度,在美国佛蒙特州切割,在田纳西州镌刻阵亡者姓名。这些姓名都一般大小,每个字母高1.34厘米,深0.09厘米。 值得一提的是,林璎对于碑身上的总共57661个名字排列方式的处理。名字是按士兵们战死的时间排序的。1959年越战开始后的第一个死者的名字位于东墙之首,然后自上而下依次排列,东墙排满之后,再从西墙的锐角处起,以相同的方式一直排列到与东墙相接的地方。这样,1975年战争结束前的最后一个死者的名字刚好在西墙的最末端,跟东墙之首的第一个名字相呼应,林璎希望能借此象征着战争的帷幕拉开又合上。

折角处的年份 © 网络 在设计名字排序的时候,有人建议以字母顺序排列,方便亲属查找,但林璎说,她不想让纪念碑看上去像一个电话簿,而希望能借这些细节引起人们对于越战的反思。 仔细观察的话,会发现在这些名字与名字之间,是以一个个小点相隔,它实际上代表的是一颗颗钻石。还有一些名字后面是十字架,代表着被俘或失踪的人。当初还有一个约定,如果有人最终生还,就在十字架旁边画一个圆圈,可是至今还没能画下一个圈。

名字后的钻石和十字架 © 网络 1982年11月13日,越战纪念碑终于落成,向公众开放。而在开幕当天,却连林璎的名字都没有提到。但好在,好的作品是经得起时间的考验的,许多越战老兵来到这里,渐渐感受到这个作品的力量,也渐渐接纳了这个设计。 1987年,林璎从耶鲁大学博士毕业,越战老兵代表在学位授予仪式上向她献花致敬。在纪念碑建成十周年的时候,更是邀请了林璎前来致词,一席话终了,现场所有的人都起立鼓掌。

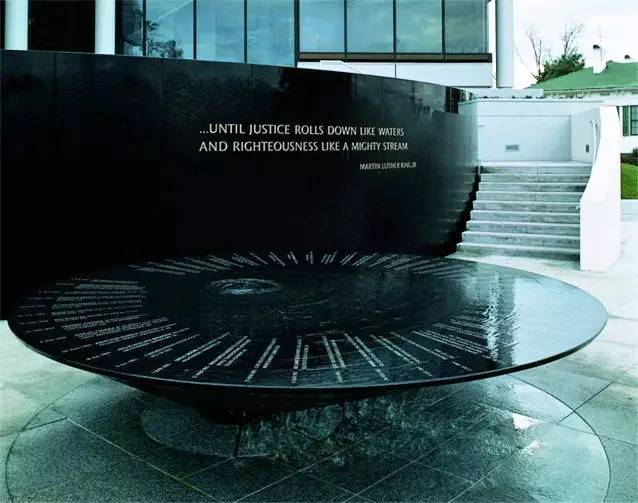

林璎与越战纪念碑模型 © 网络 越战纪念碑是林璎的处女座和成名作,对她之后的设计影响很大。之后,林璎又设计了无数的作品,包括阿拉巴马的民权纪念碑,还有诸如女性之桌、逝去的时间这类装置艺术。

民权纪念碑 © 网络

女性之桌 © 网络

艺术装置“逝去的时间” © 网络 她还获得了很多荣誉,比如成为了耶鲁大学校董,还成为了911遗址纪念碑遴选委员会的成员,迈克尔.阿拉德和彼得.沃克的作品就是她从5021个参赛作品中挑选出来的。对比的话,可以发现这两个作品确有很多相似之处,比如黑色大理石、被视作不合常规的低矮结构,还有对碑上镌刻的名字的处理。

911遗址纪念公园 © 网络 2009年,她被授予美国国家艺术奖章,这是美国官方给予艺术家的最高荣誉。

林璎被授予美国国家艺术奖章 ©网络 弗里达.莫克导演(Frieda Lee Mock)还专门为林璎拍摄了一部纪录片,名叫《林璎:有力的明见 》(Maya Lin: A Strong Clear Vision) ,这部影片还获得了1995年奥斯卡最佳长纪录片奖。至此,我们不再在她的名字前加上“梁思成和林徽因的侄女”这样的头衔,林璎和她的作品足以为自己代言。

《林璎:有力的明见》纪录片封面 © 网络 时至今日,纪念碑每天都会迎来很多前来吊唁的人,碑前总是堆满了无数的纪念物,它们最后都会被收集到马里兰州的一个小型博物馆里,从1984年设立至今,这个博物馆里的小物件现在已达20多万件。

纪念碑前的纪念物 © 汪默英

悼念的花束 © 网络 林璎设计的越战纪念碑已成为经典,它有温度,直抵人心,向人们传递着深沉的纪念和力量。

拓写逝去之人的名字 © 网络

静谧夜晚的越战纪念碑 © 网络 边走边听栏目已正式开启 “设计专题”

点击微信平台 菜单栏-系列专题-边走边听 深读林璎 ▼

10月和景观之路一起感受越战纪念碑 参加一年一度的ASLA年会 本文转载自「景观之路」 搜索「jingguanzhilu」即可关注 2014年,《景观设计学》(英文)成为中国国家广电总局首批认定学术期刊;2015年,《景观设计学》成为CSCD核心库期刊来源刊;同年,荣获美国景观设计师协会年度交流类荣誉类。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】